2055年、日本の“子育て”は贅沢品になる?──未来を育てる家庭の戦略とは

「教育費が上がり続ける中で、うちの子にちゃんとチャンスを与えられるのか」

「共働きでも時間が足りない」「もう一人ほしいけど現実的に無理かもしれない」

――そんな不安を感じたことはありませんか?

かつて日本では、子どもを育てることは“当たり前”でした。 しかし今や、子育てはお金と時間の両方に余裕がある家庭だけの“贅沢品”になりつつあるのかもしれません。

出生率は下がり続け、教育費は上昇。 働き方は多様化したはずなのに、家計と時間の余裕はむしろ減っている。 頑張っても報われない感覚──それは、あなただけの問題ではありません。

この変化の背景には、少子高齢化や社会保障の構造、 そして“自己責任化”が進んだ日本の仕組みがあります。 子育てが「個人の選択」とされる一方で、社会がそれを支えきれていない。 2055年、子育てはどんな立ち位置にあるのでしょうか?

本記事では、未来の日本で「子育てが贅沢品になる」と言われる理由と、 その中で私たちが“今できる備え”について考えます。 社会の流れを知り、必要以上に自分を責めないための視点を共有します。

① 子育てが「贅沢」になる未来の背景

2055年、日本の人口は現在よりも約2,000万人以上減少し、 高齢化率は40%を超えると予測されています。 若い世代の減少は「教育費」「住宅」「税・社会保険」すべてに影響を与え、 結果的に子どもを育てるコストが相対的に上昇します。

教育費を例に取れば、習い事・私立・大学進学費は右肩上がり。 文科省のデータでは、子ども1人あたりの教育費は過去30年で約1.3倍に増加しました。 さらに共働きが増えたことで、時間の余裕も失われつつあります。

「子どもを育てる」ことが、経済的にも時間的にも“簡単ではない選択”になりつつあるのです。

② 「子育て」が再分配されないコストになっている

本来、子どもを育てることは社会全体の未来への投資です。 しかし今の日本では、そのコストがほぼ家庭だけに集中しています。

児童手当や保育支援があっても、 保育料・教育費・住宅費の上昇がその効果を打ち消してしまう。 「頑張っても貯金が増えない」「働いても時間がない」―― 多くの子育て世帯がこの矛盾を実感しています。

結果的に、子育て世帯は「社会に支えられる存在」ではなく、 「自己責任でなんとかする存在」として扱われている。 この構造が、子どもを持つことのハードルをさらに上げています。

③ 子育てコストの“地域格差”──都市か地方か、どちらが得か?

都市部は高コストだが“高リターン型”

東京23区を例に出すと、住宅費や教育費は全国平均より高い一方で、 認可外保育園補助、私立無償化、医療費助成など、 自治体による再分配が厚いという特徴があります。

たとえば、

・認可外保育園への補助:最大10万円/月

・児童手当上乗せ:月5000〜1万円

・医療費助成:中学卒業まで無償化

といった支援があり、年間20〜30万円相当の補助が得られるケースもあります。

表面上は「東京=高コスト」に見えても、 保育・医療・教育への補助を含めた実質負担率では、 地方と大差がない世帯もあります。 特に共働き家庭では、保育インフラの整備がリターンを生む構造です。

地方は低コストだが“低還元型”

地方は家賃や物価が安く、生活コストを下げやすい一方で、 保育園の定員不足や共働き支援制度の乏しさなど、 子育てリソースが希薄な地域も少なくありません。

仮に家賃が都市部より月5万円安くても、 共働きが難しくなり片方が時短勤務に変われば、 年収ベースで100万円近くの減収も起こり得ます。 つまり、地方は固定費が低くても“収入リターン”が小さい構造を抱えています。

自然の豊かさと“教育リターン”のバランス

筆者は地方在住を否定しているわけではありません。 野山や海川など、自然の中で過ごす時間が子どもの成長に与える影響は計り知れません。 一方で、地方では車が必須で交通コストがかかり、 質の高い教育機会を得るには、東京以上にお金や時間をかける必要がある面もあります。 つまり、「コストとリターンで見ればトントン」というのが現実ではないでしょうか。

人口減少社会では、地方分散がむしろリスクになる可能性

最近では「地方移住=コスト削減」という論調が増えていますが、 人口が減少し続ける社会では、 インフラと雇用が“都市に集約”されていく逆回転が進む可能性が高いのです。

地方で育った子どもが結局、進学や就職のために都市へ出る。 その際の家賃・通学費・移動コストを考えると、 子ども側に将来の“負債”としてコストが転嫁されるリスクもあります。

短期的には地方移住の方が楽に見えても、 長期的な教育・職業リターンを含めると、 都市部で育つ方が費用対効果の高い“人的資本投資”となるケースもあるのです。

| 地域 | 住宅費(年間) | 教育・保育支出(年間) | 自治体補助 | 実質負担 | 将来リターン |

|---|---|---|---|---|---|

| 東京23区(共働き) | 約240万円 | 約60万円 | ▲30万円 | 約270万円 | 高(稼ぎ大・出費大) |

| 地方中核都市 | 約120万円 | 約40万円 | ▲10万円 | 約150万円 | 中(稼ぎ中・出費中) |

| 地方小都市・郊外 | 約80万円 | 約30万円 | ▲5万円 | 約105万円 | 低(稼ぎ小・出費小) |

どこに住んでも「手残り」は大きく変わらない構造

こうして見ると、都市部は「稼ぎは大きいが出費も大きい」、 地方は「稼ぎは小さいが出費も小さい」という構造になっています。

つまり、収入と支出のバランスで見れば、どこに住んでも手残りは大きく変わらないという現実が浮かび上がります。 東京では高所得でも家賃・教育費・税負担が重く、 地方では支出は少なくても所得水準が低く、車や教育投資などの隠れコストがかかる。

結果として、日本全体で“可処分所得が横ばい”になる構造が生まれています。 これは「どこに住むか」ではなく、 「どのように制度を使い、時間とお金を配分するか」が問われる時代に変わったとも言えるでしょう。

④ それでも家庭でできる「3つの備え」

1. 制度面:公的支援を“遠慮なく使う”

子育て世帯を守る制度は数多くありますが、 「情報を知っているかどうか」で差が出やすいのが現実です。 ベビーシッターへの補助金、ファミリーサポートセンター、 一時預かり制度などを活用することで、親の余裕は確実に生まれます。

我が家でも娘を預けて、夫婦でランチに出かけたり、 結婚記念日などのイベントは欠かさず行うようにしています。 ほんの数時間でも、“親がリセットする時間”を持つことで、 家庭全体の幸福度は驚くほど上がります。

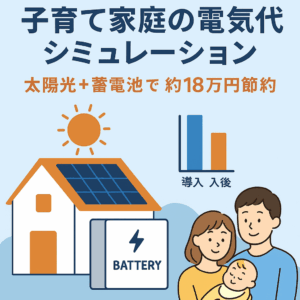

2. 家計面:制度を軸に“稼げる環境”を整える

社会保障費や消費税の上昇により、 多くの子育て世帯では可処分所得が減少傾向にあります。 特に妻が育休に入ると、ダブルインカム前提の家計は一気に崩壊し、 「貯められない家計」になりがちです。

だからこそ、育児休業給付金や時短勤務給付金などの 国の制度を正しく理解し、受け取るべき支援を逃さないことが大切です。 一時的に収入が減っても、早期に稼げる環境を再構築できれば、 長期的な家計の安定につながります。

3. 時間面:“頑張らない仕組み”で余裕を守る

日々の疲れやストレスは、夫婦関係にも影響します。 完璧を目指さず、家事外注・作り置き・ルーティン化などの “仕組み”を取り入れることで、時間の余裕が生まれます。 親が心に余白を持つことこそ、子どもにとっての最大の安心です。

⑤ 結論:「子育ては“贅沢品”ではなく、“未来への投資”」

2055年、子育てが今より厳しい環境になるのは避けられないかもしれません。 それでも、子どもを育てるという営みは、 社会を支える“最も確かな未来投資”です。

完璧を目指すよりも、「続けられる形」を家庭ごとに設計する。 制度を活用し、仕組みを整え、時間を守る。 それが、贅沢化する社会を生き抜く現実的な戦略です。

子どもと長い時間を過ごせること。 それ自体が、すでに贅沢になりつつある時代。 だからこそ、私たちは無理をせず、“戦略的に余白を作る”生き方を選びたいと思います。

▶ 「2055年の日本」シリーズまとめはこちら:

2055年シリーズまとめ ─ 中間層、住宅、AI、そして家族の未来

コメント