貧しくなるインフレから、豊かになるインフレへ

― 高市政権が描く“第二の高度経済成長”のシナリオ ―

抜粋:インフレは本当に悪なのか?高市政権が描くのは、コストプッシュを上回る“自然体のインフレ”。減税と受給拡大による「豊かさを伴う物価上昇」が始まる。

はじめに:Xで語られる「絶望のインフレ論」

最近、SNSやニュースでよく目にするのが「日本はもう終わりだ」「インフレで庶民は苦しくなる」「投資してない人は取り残される」といった論調です。確かにここ数年の日本は、物価上昇に対して賃金が追いつかず、生活が圧迫される“悪いインフレ”に見舞われました。

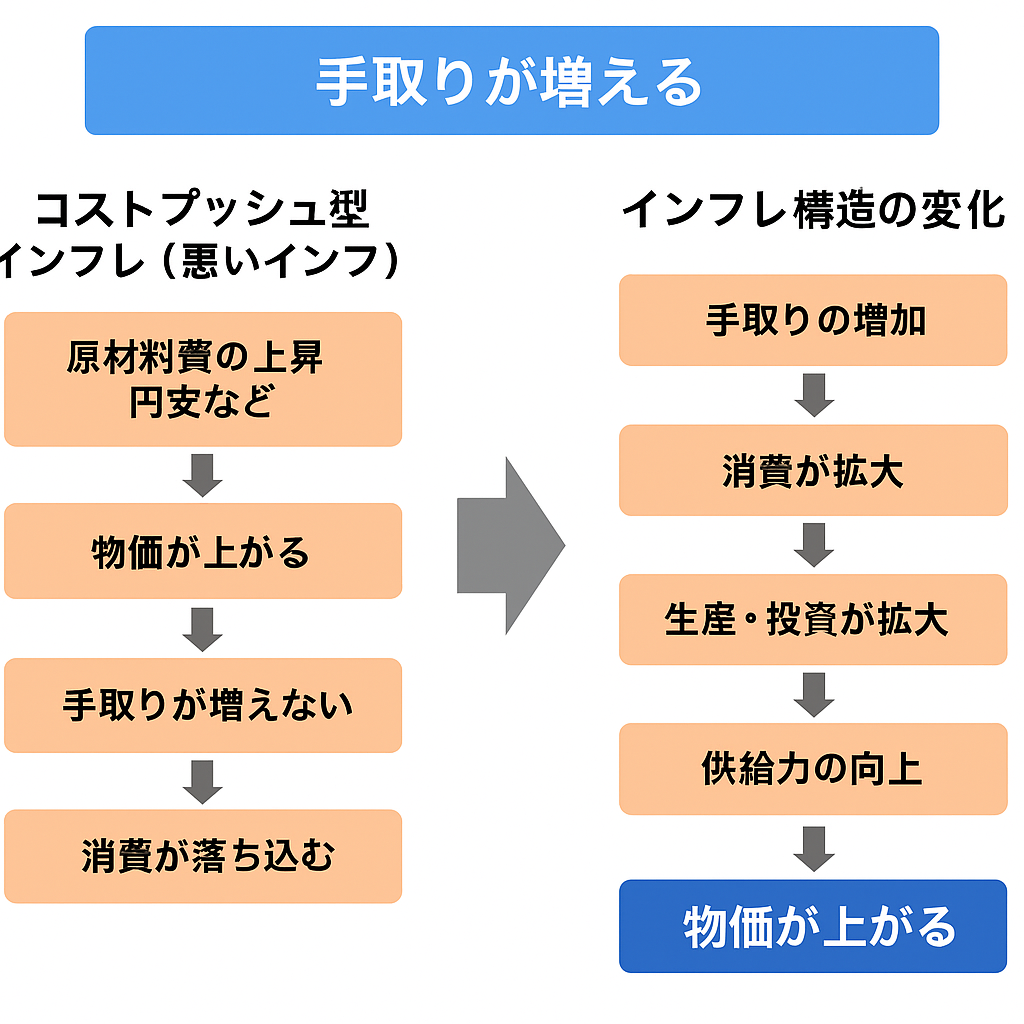

しかし、今の日本が本当にその延長線上にあるとは思っていません。むしろ、高市政権が掲げる政策の方向性を見ると、「高度経済成長のような自然体のインフレ」を再び目指しているように感じます。それは、「コストプッシュ型」ではなく、「受給拡大型インフレ」への転換です。

コストプッシュ型インフレとは:「守る家計」が苦しむ構造

日本がここ数年経験してきたのは、典型的なコストプッシュ型インフレでした。

- 原材料やエネルギーの輸入コスト上昇

- 円安による輸入物価の上昇

- 賃金が上がらないまま、生活費だけが増える

結果、家計は“防衛的”になり、企業も価格転嫁を恐れて投資を控える。いくらモノの値段が上がっても、給料が増えなければ、実質購買力は下がる一方です。

この構造の本質は、「円安が悪い」わけではなく、“手取りが上がらない中での円安”にあると思います。つまり、「円安+低可処分所得」という組み合わせが最悪なのです。

円安は“敵”ではなく、“味方”にもなり得る

円安は、本来なら輸出産業や国内生産にとって追い風になるはずです。しかし、それを享受できないのは、国内の分配構造が弱いから。企業が得た利益が十分に賃金や投資に還元されず、家計の手取りも増えない。この「分配の細いパイプ」こそが、コストプッシュ型を長引かせてきた根本原因です。

減税は“物価対策”ではなく“構造改革”

高市政権がここで打ち出しているのが、減税による可処分所得の底上げです。一見すると「物価高対策」に見えますが、実際の狙いはもっと深い。それは──

「コストプッシュを上回る購買力を生み出すこと」

所得税や社会保険料を軽減すれば、家計は守りに入らずに消費を回せる。同時に、企業は国内需要を見越して投資を増やす。これにより、需要と供給がともに拡大し、「自然体のインフレ」が起こるわけです。

高市政権の狙う「受給拡大型インフレ」

この構造転換の肝は、「需要」と「供給」を同時に押し上げること。

- 家計側:減税・社会保険料軽減・所得再分配で購買力アップ

- 企業側:国内生産回帰、半導体・エネルギー・防衛など供給力アップ

両輪で経済を回すことで、「モノを作る力」「モノを買う力」がバランスして伸びていく。この状態こそ、“良いインフレ”=成長を伴うインフレです。

高度経済成長期のインフレは“豊かさの証”

昭和30〜40年代、日本は常に物価が上がっていました。でも、それを上回るスピードで賃金が上昇し、国民の生活は年々豊かになっていった。つまり、インフレ=成長の副産物だったのです。

いま高市政権が描いているのは、まさにこの再現。“物価上昇率を賃金上昇率が上回る”構造を取り戻すことです。

円安でも「困らない国」に変える

コストプッシュ型インフレが苦しいのは、円安でモノが高くなるからではなく、円安でも生活を維持できるだけの手取りと生産性がないからです。逆に、減税で家計の余力を確保し、投資促進で供給力を強化すれば、円安は“成長エンジン”になります。これこそが、「自然体のインフレ=構造的な豊かさ」の正体です。

投資だけが答えではない

SNSでは「インフレ時代は投資しない人が置いていかれる」とよく言われます。確かに資産を守るという意味では正しいですが、国家レベルで見れば、“働く・稼ぐ・消費する”の循環こそが本筋です。

投資が中心の「金融インフレ」ではなく、生産・分配・所得が回る「実体経済インフレ」を目指す。これが、高市政権の大きなビジョンだと思います。

まとめ:恐れるより、“伸ばすインフレ”へ

- コストプッシュ型インフレは「円安+低手取り」が原因

- 減税と供給拡大で「手取り>コスト上昇」の構造を作る

- インフレの“質”が変われば、人々の生活実感も変わる

「貧しくなるインフレ」から、「豊かになるインフレ」へ。この変化をどう活かすかが、これからの日本の分かれ道になるでしょう。

コメント